Un bon matin, sur RTL, on entend dans nos oreilles que les athlètes en situation de handicap sont des “super-héros”. La faute était faite : Teddy Riner, judoka aux 11 titres de champion du monde et récemment médaillé des Jeux Olympiques, venait de prononcer ce qui allait être relayé partout sur internet et dans les médias.

Sûrement a-t-il voulu montrer son admiration ? Teddy Riner n’a peut-être pas eu l’intention de minimiser le travail des athlètes en situation de handicap ? Alors, disons-le, nous n’avons pas discuté avec lui pour pouvoir affirmer tout ça (même si nous en serions ravis). Par contre, Teddy Riner nous donne l’occasion de comprendre pourquoi cette survalorisation n’est pas inclusive, d’explorer la notion de biais cognitifs, qui influencent nos comportements, et enfin de se remémorer ensemble l’importance de choisir les bons mots.

Pas de héros, pas d’héroïnes : des athlètes

Si les athlètes paralympiques étaient des super-héros et des super-héroïnes, ça supposerait qu’ils et elles aient des super-pouvoirs. Or, pour leurs performances, les athlètes s’entraînent, font preuve de discipline, cherchent à se dépasser… Ça ne relève donc pas du don ou de la magie, ça relève de la persévérance et de l’autodétermination. Ce qu’illustre Teddy Riner dans son passage sur RTL, c’est une exagération de la perception des compétences d’une personne considérée comme vulnérable. Ce n’est pas la seule illustration que nous ressortons de cette chronique. Mais il est d’abord important de comprendre que notre perception est influencée par tout un tas de facteurs, internes et externes à nous.

Progressivement, le regard de la société évolue vers une vision qui se focalise moins sur la maladie, pour parler du handicap. Petit à petit, les fonctionnements différents sont pris en compte. Mais on observe également une tendance à aller vers l’extrême opposé, qui consiste à décrire les caractéristiques de personnes en situation de handicap comme des « super-pouvoirs ». Camille Desbois précise justement cette déviance dans son livre C’est quoi, les neuroatypies ?, dans le contexte d’handicaps invisibles, mais qui s’applique tout autant aux handicaps visibles.

Le talent ne devrait pas être un prérequis pour avoir le droit d’exister en tant que personne neuroatypique.

Pourtant bien intentionné, avec la volonté de montrer son admiration ou de booster la confiance en soi d’une personne, cette perception entraine un certain nombre de difficultés. Et ces difficultés sont bien trop souvent rencontrées par des personnes en situation de handicap. Loin de l’inclusion, donc.

-

Une déshumanisation

Qualifier les athlètes paralympiques de cette manière revient à les déshumaniser. En effet, ça appose sur elles et eux une image irréaliste. Cette image suppose que les athlètes paralympiques ne sont pas des personnes ordinaires, qui travaillent dur pour parvenir aux performances sportives qu’elles visent, mais des êtres exceptionnels. De ce fait, tout leur travail, leurs efforts, la discipline dont ils et elles font preuves (comme n’importe quel·le athlète) sont minimisés, voire complètement invisibilisés.

-

Un renfort de préjugés

Par cette comparaison, les préjugés véhiculés autour des personnes en situation de handicap sont renforcés. Ici, en l’occurrence, on remarque l’idée préconçue qu’une personne en situation de handicap fait de son handicap un super-pouvoir. Ce qui induit qu’elle doit nécessairement accomplir des exploits extraordinaires pour être valorisée.

-

Une pression induite

Quand on est perçu·e comme quelqu’un qui a de grandes capacités (ce qui est probablement le cas pour les super-héros et super-héroïnes), on peut ressentir une forte pression. Parce qu’on peut se dire que, si on échoue, on décevra, on sera moins valorisé·e ou moins aimé·e. Pour les athlètes paralympiques (comme pour n’importe quelle personne), cette image de super-héros et de super-héroïnes peut donc installer une pression supplémentaire, de devoir coller à cette image qu’une partie de la population leur donne.

-

Un marqueur de différenciation

Par cette image, l’intention était certainement bonne. En pensant donner la lumière que les athlètes paralympiques méritent, le résultat est en fait très maladroit. Parce qu’en réalité, c’est l’inverse qui se produit ! Cette image instaure une différenciation, une distinction entre les compétences des athlètes paralympiques et celles de leurs homologues, pour qui nous aurions moins tendance à comparer leurs performances à des super-pouvoirs.

>> À lire aussi : La résilience dans le sport, s’en servir au quotidien !

Une question de biais cognitifs ?

Que se passe-t-il alors dans notre cerveau, pour nous conduire à être maladroit·e quand on est pourtant bien intentionné·e ? En fait, tous nos comportements et nos façons d’être sont plus ou moins fortement dictés par nos biais cognitifs.

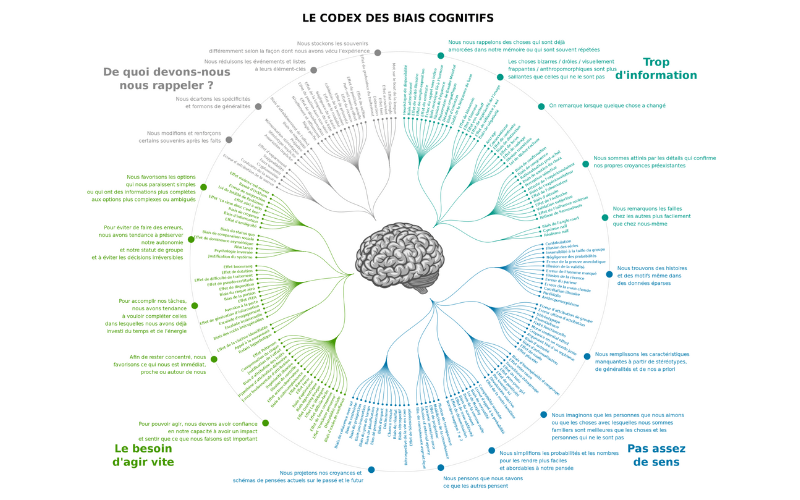

Définition

Les biais cognitifs sont des déviations, des distorsions présentes dans notre système de traitement de l’information. Pour assurer l’analyse d’une situation la plus rapide possible et en accord avec notre vision du monde, notre cerveau crée une sorte de court-circuit. De cette façon, il peut traiter les informations internes (dans notre cerveau) et externes (dans notre environnement), en interprétant facilement l’environnement. Mais avec ce court-circuit, notre cerveau se met en accord avec notre perception, et non avec la réalité. De fait, ça crée les fameux stéréotypes, les préjugés, les croyances, … Généralement tout à fait inconscients, nos biais cognitifs nous amènent donc à faire des erreurs de jugement, de perception ou encore de raisonnement.

Les biais cognitifs incitent notre cerveau à construire le récit qui lui convient

Tout le monde est influencé par des biais cognitifs. C’est tout à fait naturel, et pas toujours simple d’y échapper. Ils peuvent être issus de la société en général, mais aussi de notre famille, de notre entourage… de notre environnement, en somme. Ce ne sont donc pas les mêmes pour tout le monde, nous ne sommes pas toutes et tous guidé·es par les mêmes biais. Ce qui justifie que, parfois, on peut ne pas être d’accord avec quelqu’un, ou avoir du mal à comprendre les modes de pensée des autres.

À ce jour, pas moins de 250 biais cognitifs sont référencés, classés dans plusieurs catégories :

- Biais sensori-moteurs : illusions liées aux sens et à la motricité;

- Biais attentionnels : liés à l’attention;

- Biais mnésiques : liés à la mémoire;

- Biais de jugement : déformation de la capacité de juger;

- Biais de raisonnement : incohérence ou contradiction dans le raisonnement;

- Biais liés à la personnalité : relatifs à la culture, la langue, l’influence sociale…

L’exemple de Teddy Riner

Dans le cas de Teddy Riner, on peut identifier quelques exemples de biais cognitifs, qui s’appliquent très bien à la façon d’être la plus répandue face à la différence.

Les biais de jugement, d’abord, car on peut voir le préjugé de manière assez claire : cette opinion adoptée en l’absence d’informations suffisantes. Le biais d’ancrage mental se remarque aussi. C’est le fait d’être influencé par une première impression ou une première information, même si celle-ci n’est ni pertinente ni précise. De manière assez évidente, l’effet de halo se perçoit également. C’est une tendance à percevoir une personne de façon positive, en raison d’un aspect positif présent dans l’environnement. Pour finir avec les biais de jugement, nous voyons le biais d’attribution, qui consiste à essayer de trouver des raisons aux comportements des autres, ou à son propre comportement. Généralement, ces attributions ne reflètent pas la réalité, et créent des interprétations biaisées. Pour Teddy Riner, il a probablement inconsciemment attribué la qualité de « super-héros » aux athlètes paralympiques pour justifier leurs résultats.

Ensuite, on peut remarquer ce qui est appelé effet boomerang. Dans la catégorie des biais de personnalité, il s’agit d’un mécanisme par lequel une action aboutit à la conséquence inverse de celle recherchée.

Et enfin, un biais de raisonnement émerge également : le biais de disponibilité. Ce biais se produit lorsque nous accordons plus d’importance aux informations qui sont facilement disponibles dans notre mémoire, plutôt que d’en chercher de nouvelles. Par exemple, Teddy Riner peut avoir été influencé par les images ou récits largement médiatisés, qui mettent en avant les exploits des athlètes paralympiques comme étant extraordinaires. Ce biais amène une personne à se baser sur des exemples facilement accessibles en mémoire, souvent marqués émotionnellement, pour évaluer une situation.

Déjouer nos biais cognitifs

En tant que résultats de liaisons, subtiles, entre nos propres représentations, nos affects et un comportement adapté, les biais cognitifs expliquent un certain nombre de choses, comme les phobies par exemple. Mais puisqu’ils sont majoritairement inconscients, est-ce qu’on est réellement responsables de nos biais ? Et bien oui et non. Il est possible d’en être responsable, si on parvient à les modifier ou contrôler les effets induits sur nos jugements et nos comportements. Sans ça, on ne peut pas considérer en être responsable. En revanche, pour une société inclusive (et pour bien d’autres raisons), il est nécessaire de pouvoir les maîtriser. Ou du moins, d’en avoir conscience pour limiter nos erreurs de perceptions ou mauvais jugement. Et c’est à notre portée ! Pour s’en défaire, on peut participer à des discussions groupées par exemple, ou encore s’exposer régulièrement à des contre-stéréotypes. Parler de biais cognitifs permet d’être plus en alerte sur nos jugements hâtifs, et de faire évoluer notre regard sur la société, en développant des perceptions variées.

L’impact de nos mots

Ce n’est pas toujours simple de s’exprimer sans risque, notamment quand il est question d’inclusion. Peut-être parce que nous n’y sommes pas préparés suffisamment jeune ? Quoi qu’il en soit, le fait est qu’il est important, dans nos relations sociales et pour la vie en société, de choisir les bons mots. Ce qui implique de savoir lesquels il faut éviter !

Il y a du lexique maladroit, des tournures de phrases qui ont des sens différents selon l’ordre des mots qui la composent… Il y a des personnes qui sont en accord avec certains termes, et d’autres non. Alors comment faire attention à ne pas être maladroit·e, quand on s’exprime ?

Dans son livre Cher TDAH, Jessica McCabe établit différents types de vocabulaires concernant l’inclusion et le handicap :

- Le vocabulaire qui attaque, c’est-à-dire un lexique qui réduit l’accès, ou qui provoque de la honte.

- Le vocabulaire qui, à l’inverse, crée l’accès, en étant inclusif. Elle donne l’exemple du terme handicap, qui ouvre des droits comme des protections juridiques ou des aménagements. Ce vocabulaire comporte aussi des termes de la recherche, comme « pensée divergente » ou « inhibition de réponse ». Il permet de rendre l’information accessible et donc, une meilleure compréhension.

- Le vocabulaire informel, qui rend les discussions plus accessibles, moins techniques, plus naturelles.

- Le vocabulaire d’identification, qui désigne une personne ou qui permet de se désigner soi-même. C’est ici qu’on retrouve le terme « neurodivergence » par exemple, qui englobe tous les membres d’une société aux fonctionnements neurologiques variés.

Quel est le vocabulaire approprié ?

Les questions du vocabulaire approprié autour de l’inclusion et du handicap sont propices au débat. Car, comme mentionné plus haut, tout le monde ne favorise pas les mêmes mots pour se désigner, pour parler de son handicap ou même ne serait-ce que pour identifier son handicap. La créatrice de la chaîne YouTube How to ADHD explique à ce sujet :

Le choix d’un lexique peut aliéner ou isoler ceux qui se sentent plus à l’aise avec une autre terminologie ou qui se trouvent à un stade différent de leur cheminement vers leur identité et leur acceptation de soi. De plus, certains peuvent manier avec malveillance le vocabulaire « correct » de façon à stigmatiser activement notre communauté, tandis que d’autres peuvent en utiliser un « incorrect » tout en se montrant accueillants et encourageants.

Alors pour éviter la maladresse dans nos discours, l’idée est de ne pas adopter un vocabulaire trop rigide au risque de priver une partie de la population de sa compréhension. Il ne faut pas non plus qu’il soit trop précis pour éviter l’exclusion. D’autre part, et il s’agit de notre solution favorite : utiliser le vocabulaire que chacune et chacun préfère. C’est-à-dire poser la question, échanger avec des personnes envers lesquelles on craint d’être maladroit·e. De cette façon, les personnes concernées peuvent se sentir considérées. En bonus, on développe un langage et un vocabulaire plus inclusif, qui correspond au mieux aux préférences des personnes concernées.

Ce qu’on peut en conclure, c’est que davantage d’explications autour du handicap et de l’inclusion sont nécessaires. Elles aideraient à normaliser le fait que la société se compose de personnes aux fonctionnements très variés. Elles permettrait également d’éclaircir le vocabulaire autour de ces sujets, pour le démocratiser. La sensibilisation est, de toute façon, un outil de lutte contre la stigmatisation et les préjugés à l’égard des personnes que nous jugeons différentes de nous. Il faut donc encourager les curieuses et les curieux à poser des questions, à participer à des conversations, même si on a peur d’être maladroite ou maladroit. Cette mise en action permettra de faire évoluer les échanges, le vocabulaire et l’inclusion. Nous avons toujours à apprendre. L’objectif, c’est de communiquer avec plus de nuances.

>> À lire aussi : La Révolution Paralympique : décryptage de la cérémonie